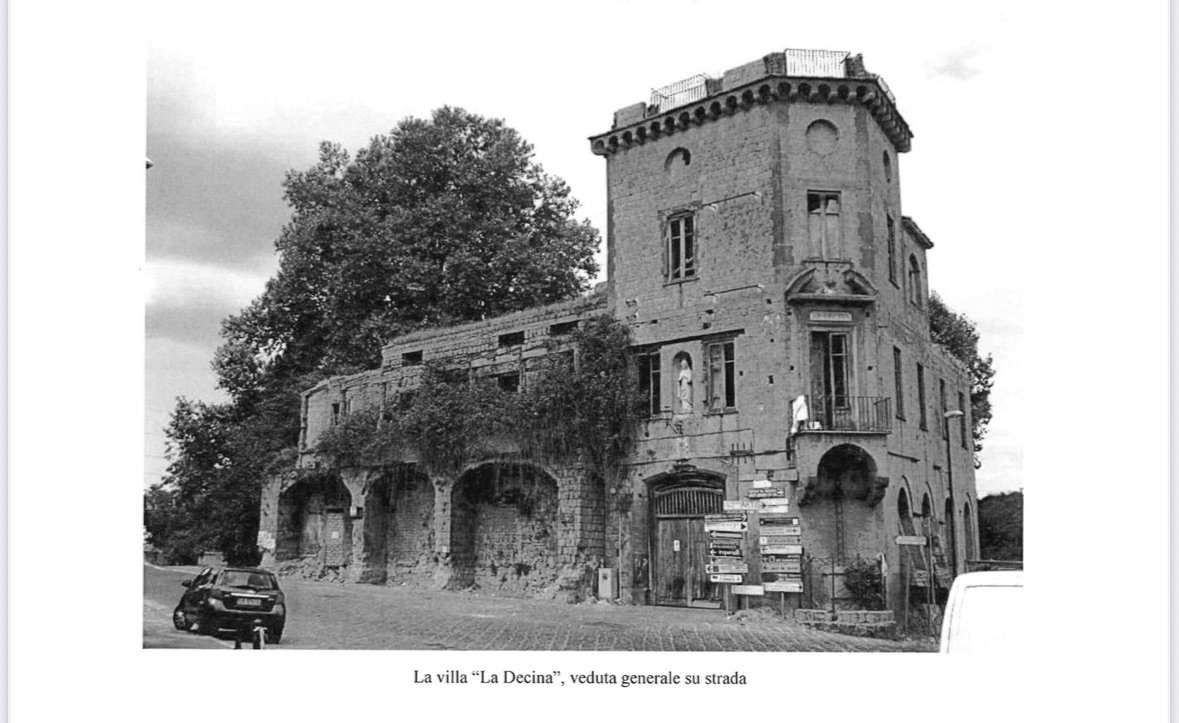

MARANO, Villa La Decina, un luogo secolare, dimora del grande Guerra

Sulla Collina dei Camaldoli, al confine tra il Comune di Napoli e quello di Marano si erge la illa “La Decina”, un punto daziario tra tre assi stradali in epoca rinascimentale.

L’attuale aspetto della Decina purtroppo non è più quello originario, ma frutto degli interventi di ricostruzione dell’Ing. Camillo Guerra negli anni venti del Novecento.

A causa di ciò diverse informazioni sul luogo sono andate perdute, sappiamo però che il nucleo originario esiste da prima del diciottesimo secolo e che fino al secolo precedente fosse una dimora residenziale con annessa taverna, all’epoca “Osteria Dicino”, da cui l’attuale nome, taverna esistita almeno fino al 1714 secondo i sostenitori di questa ricostruzione.

Secondo altri invece, il nome “Dècina” deriverebbe dalla denominazione di una quercia secolare che si troverebbe ancora oggi nella tenuta.

Riguardo le due ricostruzioni nella Mappa topografica della città di Napoli e de’ i suoi contoni di Giovanni Carafa duca di Noja (1775) compare un luogo detto “Dicina” con il quale

Viene individuata un’area tra il “Luogo della Orsolona” ad est ed il piccolo nucleo colonico del feudo dei marchesi Verrusio detto “Nazareth”, unica costruzione all’epoca esistente.

Dal suddetto punto si individua dalla mappa quindi, una zona con quattro manufatti vicini, ma indipendenti tra loro: una piccolla cappella a pianta longitudinale orientata est-ovest, una vasca o abbeveratoio a pianta ovale, un piccolo giardino all’italiana ed infine una costruzione più amplia a blocco. Considerando quindi questo come il luogo della Decina, si ha l’immagine di un sito completamente isolato, immerso in una vegetazione che non presenta segnali di coltura, ma un luogo alberato dove potevano esserci potenzialmente diversi alberi di quercia, allo stesso tempo il carattere isolato del luogo collegato da un solo sentiero fino all’insediamento di Nazareth, non escluderebbe l’antica destinazione a Taverna, al contrario tesi rafforzata dalla vicinanza di un luogo sacro spesso meta di pellegrinaggi e quindi luogo di riposo e passaggio. Bisogna però analizzare che l’impianto del fabbricato datoci dal Carafa non coincide con le prime planimetrie disponibili, a riguardo, sono due le ipotesi.

La prima ipotesi è che l’attuale edificio non avrebbe nulla a che vedere con l’antica struttura demolita e ricostruita ex novo, a sostegno della tesi, un paragone con la posizione delle due strutture nelle due diverse fonti, in paragone alla distanza con l’Eremo di Pietra spaccata, vede una distanza differente.

L’altra ipotesi, suggerisce che le preesistenti strutture siano state oggetto di una complessiva trasformazione in un’unica struttura poi restaurata da Camillo Guerra.

Ulteriore riscontro dell’esistenza di un fabbricato in questo luogo lo si trova nella Pianta topografica della confinazione tra il ristretto di questa fedelissima città e l tenimento del casale di Marano espressa con la striscia di rosso ecc.., completata nel 1779 dall’ingegnere Camerale Giambattista Porpora, il quale in una descrizione allegata alla pianta definisce “L’osteria detta del Decino” uno dei parametri di riferimento per il tracciamento del confine amministrativo tra Marano e la Città di Napoli, individuandola presso un incrocio tra la via pubblica che porta alla torre di Piscicello e la via pubblica che da Marano porta in Napoli.

Lo stato dei luoghi appare documentato anche in alcune mappe della prima metà del XIX secolo, come, ad esempio, la Topografia dell’Agro Napoletano con le sue adjacenze, del 1793, delineata dal Regio Geografo Rizzi-Zannoni e dall’incisore Giuseppe Guerra di Napoli. Tuttavia, se in queste rappresentazioni è ben identificabile la presenza di un fabbricato, la scala grafica non permette di fare alcuna considerazione riguardo l’impianto architettonico originario esistente a quella data.

La trasformazione in residenza abitativa del vecchio fabbricato/osteria dovette avvenire

verosimilmente in una data successiva al 1836, anno in cui il pittore Camillo Guerra (1797-1874) sposò Nicolina Amitrano, la cui famiglia – una dinastia di carpentieri, che ricostruirono i grandiosi tetti dei tre palazzi reali di piazza San Ferdinando, di Capodimonte e di Portici – possedeva nel XVII secolo la proprietà nella quale ricadeva il fondo de “La Decina”. Dal loro matrimonio nascerà l’architetto Alfonso Guerra (1845-1920), indiscusso protagonista dell’architettura ottocentesca napoletana e autore di alcune delle più importanti opere dell’eclettismo storicistico napoletano, come ad esempio l’edificio della Borsa di Napoli ed il Mausoleo Schilizzi a Posillipo nonché padre di Camillo, il futuro autore delle trasformazioni avvenute sulla residenza negli anni Venti del Novecento.

In origine alla costruzione era annesso un terreno di circa 15 ettari molto rigoglioso che costituiva una fascia di “permesso a legna” concesso agli abitanti della zona appartenenti ai due comuni limitrofi. In seguito, l’ampio terreno fu diviso in due parti di 21-22 moggia ciascuna, una rientrante nel patrimonio di “La Decina”, l’altra in quella dell’Ente “Roberto Darmon”, istituto costruito a scopi esistenziali con fondi offerti dal benefattore Mario Darmon, un ricco ebreo originario di Firenze, che lo volle in ricordo del figlio Roberto morto in giovane età nel 1951.

Sull’epoca degli interventi di ampliamento non sembrano esserci

dubbi: è noto infatti che l’architetto mise mano ai suoi possedimenti immobiliari nei dieci anni successivi alla morte del padre (1920) fino al suo trasferimento con la famiglia a Cava de’ Tirreni, avvenuto tra il 1931 ed il 1932, finalizzato a seguire più da vicino l’esecuzione dei lavori di costruzione del “Palazzo di Città” a Salerno (1931-34) nonché le ulteriori attività connesse al suo ruolo di Ingegnere Capo del capoluogo campano.

verosimilmente gli ampliamenti eseguiti da Camillo Guerra hanno interessato la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica verso il cortile, contenente, al piano terra, una cappella ed il prolungamento dell’androne, mentre al primo piano, l’intero suo appartamento, inserendovi camini, nicchie, vetrate, stucchi a rilievo e soluzioni di finitura stilisticamente congruenti con il gusto elegante ma severo del suo proprietario. Anche la configurazione verticale della villa subì notevoli modifiche: il prospetto, corrispondente allo smusso angolare, presenta cordoli e travi a vista in cemento armato, nonché i segni evidenti di una reimpaginazione che, per materiali e forme, è facilmente ascrivibile alla cifra stilistica dell’intervento del Guerra.

Oltre ai vari rimaneggiamenti, l’architetto si adoperò anche per la riorganizzazione degli spazi, dando luogo ad una concatenazione di ambienti coerenti con il proprio gusto e necessità.

La conformazione plano-volumetrica e l’immagine complessiva della villa “La Decina” sono rimaste sostanzialmente immutate poiché è rimasta irrealizzata sia l’idea di Camillo negli anni Cinquanta di adibire una parte della villa a Scuola di Disegno per le arti applicate per i bambini, sia il progetto del figlio Guido Guerra di trasformare “La Decina” in edificio residenziale multifamiliare con unità abitative distinte e con annesso un centro culturale destinato ad attività formative (per il quale progetto tuttavia vennero effettuati alcuni lavori, quali ad esempio la realizzazione di un grande vano adibito a sala convegni con la demolizione al piano terra di un muro di spina e la realizzazione di travi in c.a. e solai latero-cementizi). Dagli anni Settanta in poi si apre per il plesso un lento e progressivo periodo di abbandono e degrado, accentuato dai danni strutturali che la villa subisce a seguito del terremoto del 1980, divenendo successivamente oggetto di atti vandalici e furti. Alcuni interventi di somma urgenza, attivati nell’immediato post-terremoto, si sono limitati alla ricostruzione di alcuni solai e alla messa in sicurezza di strutture a rischio. Il 28.09.1985 la villa viene vincolata dalla Soprintendenza con Decreto Ministeriale ai sensi della L. 1089/1939 mentre il parco risulta rientrare nella porzione di territorio dei Camaldoli, già dichiarato di notevole interesse pubblico dal punto di vista paesaggistico con D.M. di Vincolo del 16.02.1967, ex lege 1497/39.

Il complesso della villa “La Decina”, insieme al podere di circa 22 moggia coltivato a frutteto e a vigneti nonché all’attiguo piccolo parco caratterizzato dalla presenza di poderose querce ed alberi di alto fusto, rappresenta una testimonianza architettonica ed urbana di indubbio valore storico, grazie alla documentata presenza dell’edificio nel territorio maranese a partire dal XVIII secolo.

La configurazione attuale della villa, frutto dell’ampliamento di una struttura preesistente, può essere pienamente annoverata tra le espressioni significative di un’architettura napoletana vernacolare con inserzioni neo-eclettiche tipiche del periodo storico compreso tra le due Guerre.

Essa costituisce inoltre un riferimento fondamentale per comprendere l’evoluzione stilistica del suo autore, l’ing. Camillo Guerra, uno dei primi professionisti napoletani a padroneggiare l’uso del cemento armato.